Loi Duplomb : comprendre les enjeux pour protéger sa santé et notre planète

Ces dernières semaines, la Loi Duplomb a fait beaucoup parler d’elle. Si tu n’as pas eu le temps de suivre l’actualité, pas de panique : je t’explique tout, simplement, et surtout ce que ça change pour toi, ta famille et notre environnement.

Parce que cette loi ne parle pas seulement d’agriculture : elle touche directement notre alimentation, notre santé et la biodiversité. Et en tant que Consom’actrices, nous avons un rôle à jouer !

POUR LES PLUS PRESSÉES,

VOICI LES POINTS CLÉS DE CET ARTICLE :

La Loi Duplomb, adoptée en 2025, suscite une vive polémique autour de trois points clés :

la réintroduction de l’insecticide acétamipride, la facilitation des méga-bassines et la réduction de l’indépendance de l’Anses.

Acétamipride : toxique pour les pollinisateurs, persistant dans l’environnement, suspecté de risques pour la santé humaine.

Méga-bassines : solution d’irrigation en période de sécheresse, mais controversée pour ses effets sur les nappes phréatiques et la biodiversité.

Anses : garante de la sécurité sanitaire, menacée de voir son indépendance affaiblie.

Ce que tu peux faire : privilégier le bio local, consommer de saison, réduire la demande sur certaines cultures, soutenir les circuits courts et t’informer pour agir.

1. QU'EST-CE QUE LA LOI DUPLOMB ?

La Loi Duplomb, adoptée en juillet 2025 et portée par le sénateur Laurent Duplomb, avait pour objectif officiel d’alléger certaines contraintes pour les agriculteurs et de renforcer leur compétitivité.

Elle se concentrait sur trois mesures principales :

Réintroduire l’acétamipride, un insecticide néonicotinoïde, sous certaines conditions.

Faciliter la construction et l’usage des méga-bassines pour l’irrigation agricole.

Réduire l’indépendance de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire).

📌 Où en est-on aujourd’hui ?

Le 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction de l’acétamipride, estimant qu’elle violait le principe de précaution inscrit dans notre Constitution.

Mais les deux autres mesures, elles, sont restées en place.

2. L'ACÉTAMIPRIDE : UN INSECTICIDE AU CŒUR DE LA POLÉMIQUE

L’acétamipride fait partie de la famille des néonicotinoïdes, des insecticides connus pour leur toxicité envers les pollinisateurs.

À QUOI SERT L'ACÉTAMIPRIDE EXACTEMENT ?

Il est utilisé pour protéger de nombreuses cultures contre les pucerons, punaises, cicadelles, aleurodes… Elles ravagent les cultures.

Parmi les cultures concernées, on retrouve :

Pommes, poires, cerises, pêches

Vignes

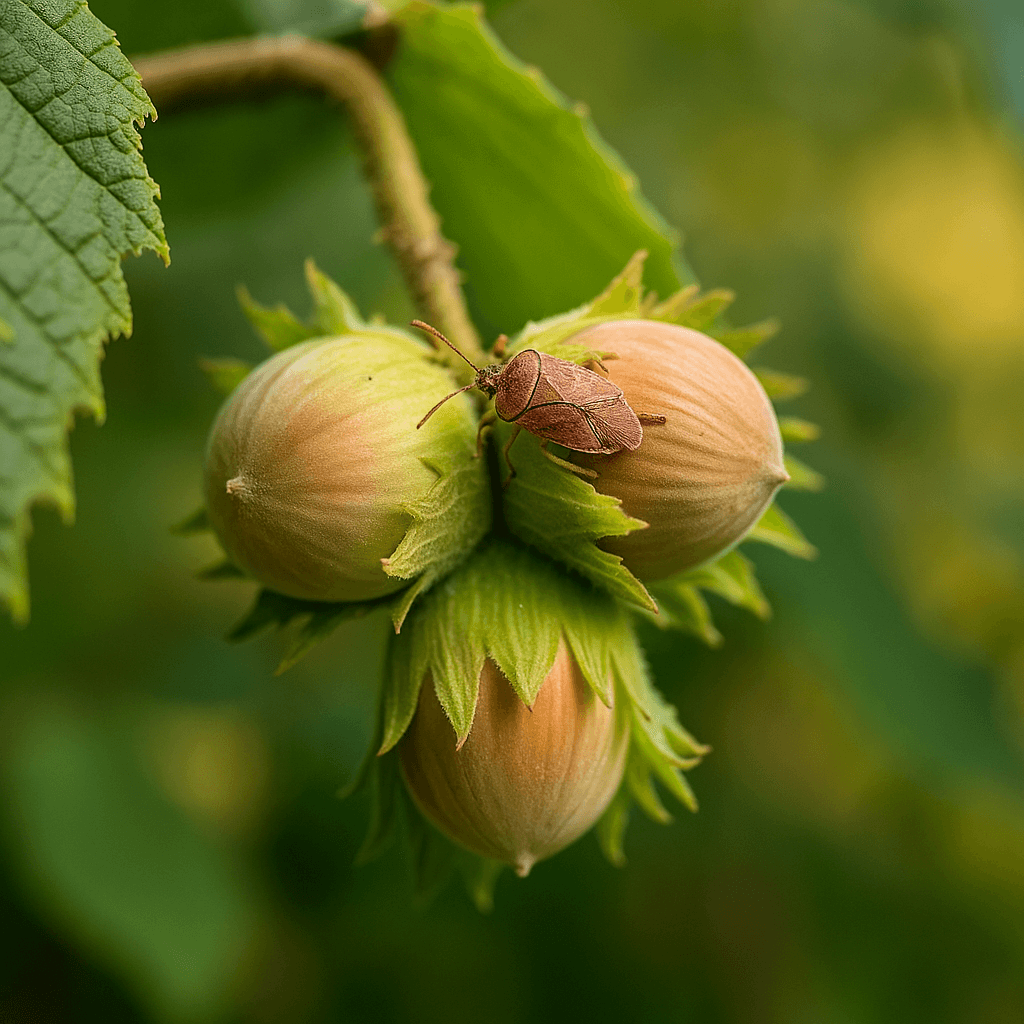

Noisettes

Légumes divers

Colza, oliviers

Au vu de cette liste, on se rend compte que l’acétamipride concerne une part énorme de notre alimentation quotidienne.

Des fruits que nous consommons toute l’année aux noisettes présentes dans de nombreux produits transformés, en passant par les légumes, les huiles ou encore le vin, cet insecticide touche directement ce que nous mettons dans nos assiettes.

C’est donc un enjeu majeur, non seulement pour notre santé, mais aussi pour l’ensemble de la filière agricole et agroalimentaire.

POURQUOI LES AGRICULTEURS VEULENT RÉINTRODUIRE L’ACÉTAMIPRIDE ?

Pour beaucoup d’agriculteurs, l’acétamipride représente une arme efficace contre certains ravageurs particulièrement difficiles à contrôler. Les punaises, pucerons, cicadelles ou autres insectes nuisibles peuvent en effet causer des pertes importantes sur les cultures, allant parfois jusqu’à compromettre toute une récolte. Dans un contexte où les marges sont déjà faibles et où les conditions climatiques ajoutent leur lot d’incertitudes, perdre une partie de sa production peut mettre en péril la rentabilité d’une exploitation.

Un autre argument avancé est celui de la compétitivité internationale. De nombreux pays continuent à utiliser des insecticides de la même famille que l’acétamipride. Résultat : leurs productions peuvent être moins chères et plus abondantes sur le marché mondial. Si les agriculteurs français ne peuvent pas utiliser ces mêmes outils, ils craignent que les acheteurs — distributeurs ou industriels — se tournent vers des produits importés, souvent traités avec ces substances, mais produits à moindre coût.

En cas d’infestation par des nuisibles, la qualité et le rendement chutent. Si les producteurs français ne peuvent pas protéger efficacement leurs cultures, l’offre nationale baisse… mais la demande, elle, reste la même. Ce décalage risque de favoriser les importations depuis des pays où les règles sont moins strictes, ce qui pourrait fragiliser davantage la filière française, déjà confrontée à des difficultés économiques et à un taux de mortalité professionnelle inquiétant dans le secteur agricole.

Pour les partisans de cette réintroduction, l’acétamipride n’est donc pas seulement une question de rendement : c’est aussi une question de survie économique pour certaines exploitations.

EXEMPLE CONCRET : LE CAS DES NOISETTES

Les noisettes françaises sont particulièrement vulnérables aux attaques de punaises, qui piquent le fruit et le rendent impropre à la consommation. Sans protection efficace, les pertes peuvent atteindre jusqu’à 30 à 40 % de la récolte.

Quand cela arrive, la production nationale baisse, mais la demande des consommateurs, elle, reste stable. Résultat : pour compenser le manque, les distributeurs importent des noisettes depuis des pays où les néonicotinoïdes, comme l’acétamipride, sont toujours utilisés… et parfois en quantité bien supérieure à ce qui était autorisé en France avant leur interdiction.

👉 Ce cercle vicieux fragilise la filière française, réduit les revenus des producteurs locaux et ouvre la porte à des produits cultivés avec des normes environnementales et sanitaires moins strictes.

POURQUOI L’ACÉTAMIPRIDE EST UN PROBLÈME ?

Pour beaucoup d’agriculteurs, l’acétamipride représente une arme efficace contre certains ravageurs particulièrement difficiles à contrôler. Les punaises, pucerons, cicadelles ou autres insectes nuisibles peuvent en effet causer des pertes importantes sur les cultures, allant parfois jusqu’à compromettre toute une récolte. Dans un contexte où les marges sont déjà faibles et où les conditions climatiques ajoutent leur lot d’incertitudes, perdre une partie de sa production peut mettre en péril la rentabilité d’une exploitation.

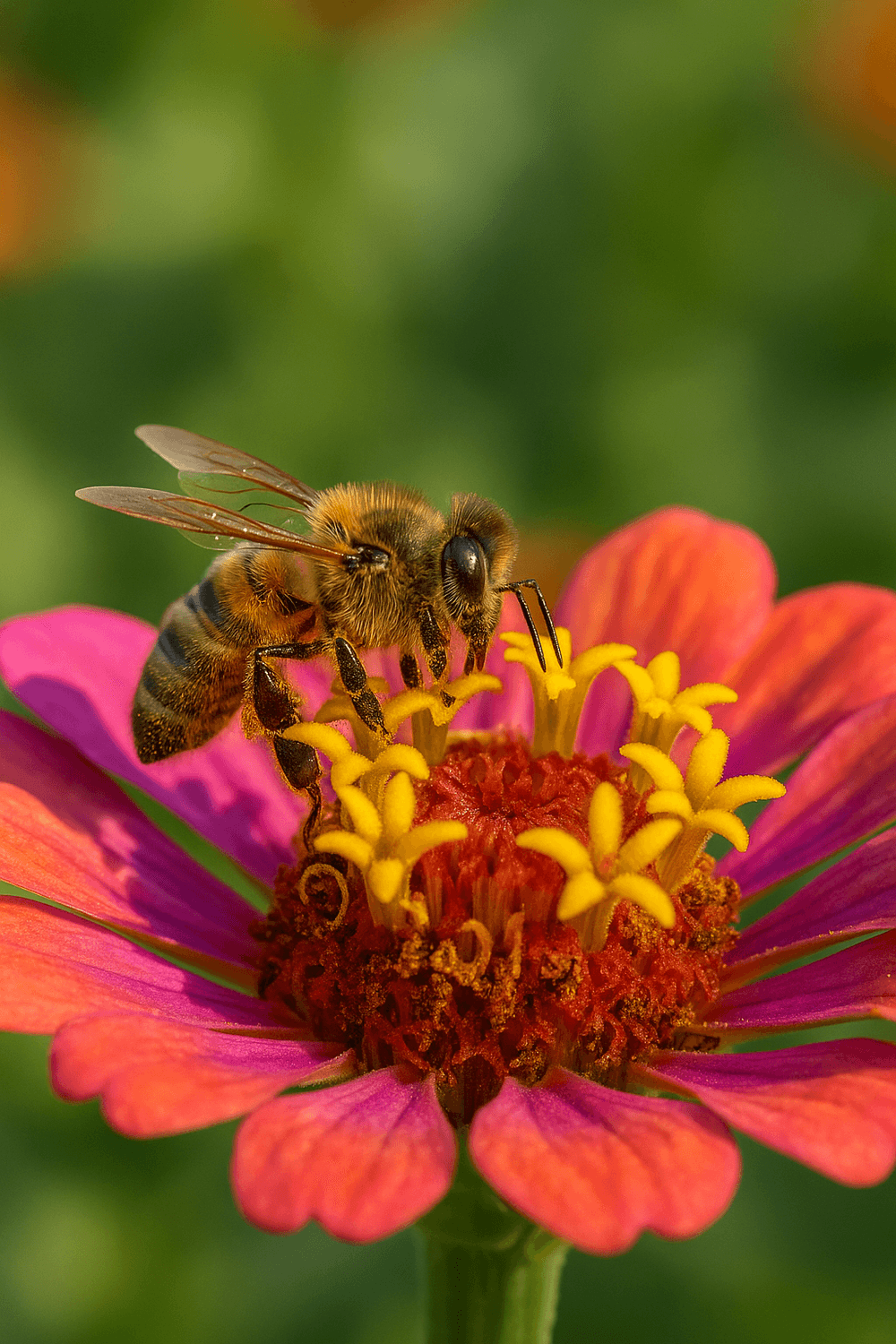

L’ACÉTAMIPRIDE EST UN PROBLÈME POUR LA FAUNE

L’acétamipride appartient à la famille des néonicotinoïdes, des insecticides connus pour leur forte toxicité envers les pollinisateurs : abeilles, bourdons, papillons… Ces insectes jouent pourtant un rôle vital dans la pollinisation, un processus qui permet à plus de 75 % des plantes cultivées dans le monde de se reproduire.

Sans pollinisateurs, certaines cultures chuteraient drastiquement, ce qui menacerait directement notre alimentation. La disparition progressive de ces espèces fragilise aussi les écosystèmes dans leur ensemble, car elles participent à l’équilibre naturel de la biodiversité.

L’ACÉTAMIPRIDE EST UN PROBLÈME POUR L'ENVIRONNEMENT

L’acétamipride ne disparaît pas après son application : il persiste dans les sols, les eaux de surface et parfois même dans les nappes phréatiques. Cela signifie qu’il peut se retrouver dans l’eau que nous buvons et s’accumuler dans la chaîne alimentaire.

De plus, comme il se diffuse dans l’environnement, il ne tue pas uniquement les insectes nuisibles visés : il peut également affecter d’autres espèces utiles ou neutres, perturbant ainsi tout un écosystème.

L’ACÉTAMIPRIDE EST UN PROBLÈME POUR NOTRE SANTÉ

Bien que les études sur l’acétamipride soient encore en cours, plusieurs signaux d’alerte existent. Il est soupçonné d’effets neurotoxiques, notamment sur le développement cérébral des enfants. Il pourrait également perturber le système hormonal (effet de perturbateur endocrinien) et altérer notre microbiome intestinal, cette flore précieuse qui constitue une grande partie de notre système immunitaire.

Ces impacts potentiels sont particulièrement préoccupants dans un contexte où nous sommes déjà exposés à une multitude de substances chimiques au quotidien — un “cocktail” dont les effets combinés sont encore mal connus.

L’acétamipride illustre bien la complexité des choix agricoles : protéger les cultures et soutenir les producteurs, tout en préservant la santé publique et la biodiversité. Les débats autour de sa réintroduction montrent qu’il n’existe pas de solution “simple” quand il s’agit de concilier rendement et respect de l’environnement.

Et cette tension entre production agricole et préservation des ressources naturelles ne se limite pas aux pesticides. Elle se retrouve aussi dans un autre dossier brûlant de la Loi Duplomb : celui des méga-bassines. Ces gigantesques réservoirs d’eau, présentés comme une réponse aux sécheresses, suscitent autant d’espoir que de controverse…

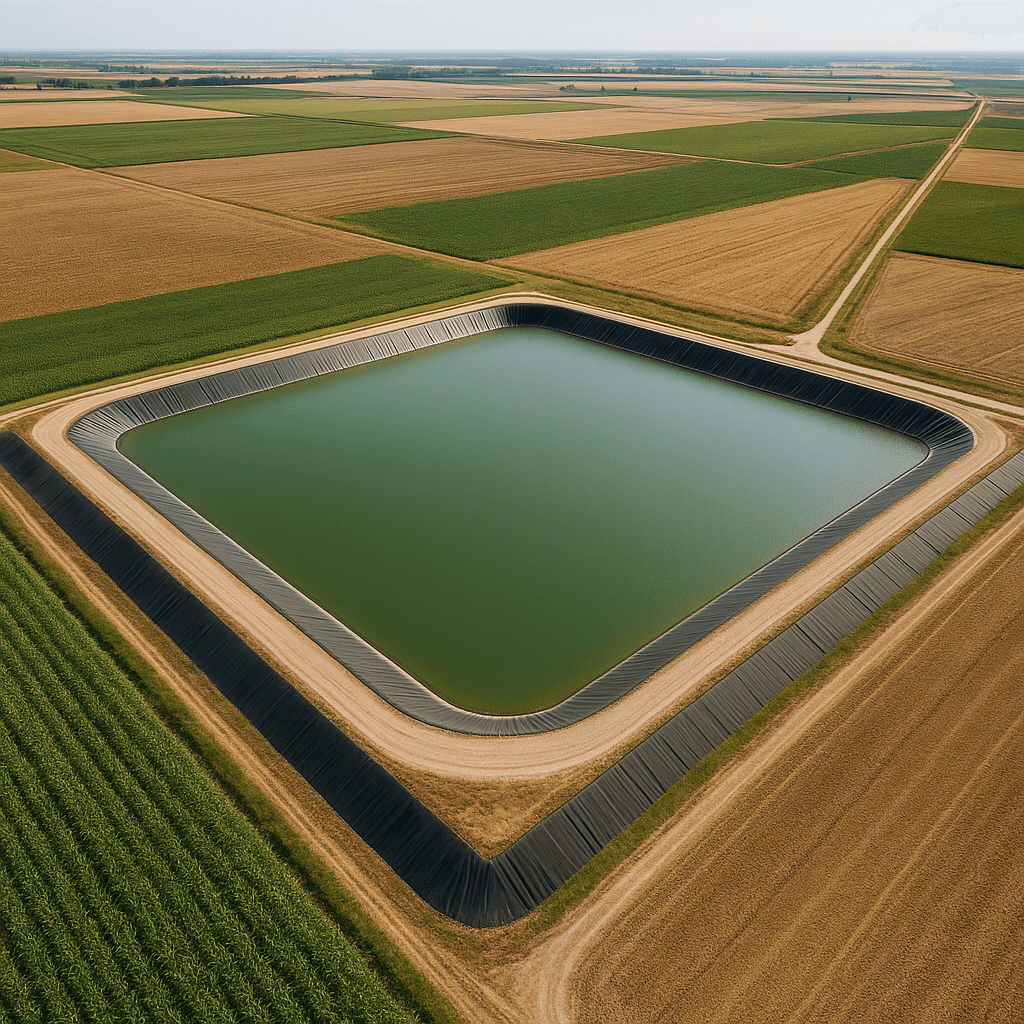

3. LES MÉGA-BASSINES : SOLUTION MIRACLE OU IMPASSE ÉCOLOGIQUE ?

Face au changement climatique et aux périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, la question de l’irrigation devient centrale pour de nombreuses filières agricoles. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les méga-bassines, de vastes réservoirs d’eau construits pour garantir un approvisionnement continu, même en été.

Si leurs défenseurs y voient un outil indispensable pour maintenir la production, leurs opposants alertent sur les conséquences écologiques et la gestion à long terme des ressources en eau.

COMMENT FONCTIONNE UNE MÉGA BASSINE ?

Une méga-bassine est un grand bassin artificiel, souvent bâché, qui peut contenir plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d’eau. Elle est remplie en hiver, principalement en pompant dans les nappes phréatiques ou les cours d’eau lorsque ceux-ci sont à leur niveau le plus haut. L’eau est ensuite utilisée en été pour irriguer les cultures via des systèmes d’arrosage.

Si sur le papier, l’idée est de lisser l’usage de l’eau sur l’année, les volumes prélevés et les cultures irriguées font débat.

LES ARGUMENTS POUR LES MÉGA BASSINES

Pour leurs partisans, les méga-bassines sont une réponse concrète aux défis climatiques que traverse l’agriculture. En stockant de grandes quantités d’eau pendant les mois pluvieux, elles permettent d’assurer une irrigation régulière durant les périodes de sécheresse, évitant ainsi la perte totale de certaines cultures.

Cet accès garanti à l’eau peut être vital pour maintenir la productivité agricole. Pour les exploitations déjà fragilisées par des années de récoltes irrégulières, c’est une manière de sécuriser leur activité et leurs revenus.

Les défenseurs de cette solution y voient aussi un moyen de stabiliser l’approvisionnement alimentaire et de limiter le recours à des importations, qui peuvent avoir un impact environnemental plus lourd en raison du transport et des méthodes de production utilisées à l’étranger.

LES ARGUMENTS CONTRE LES MÉGA BASSINES

Du côté des opposants, le tableau est bien différent. Le principal reproche adressé aux méga-bassines est leur impact sur les ressources en eau : le pompage massif dans les nappes phréatiques peut contribuer à leur assèchement, laissant moins d’eau disponible pour la faune, la flore et parfois même pour les habitants.

Les écologistes soulignent également que ces réservoirs peuvent modifier l’équilibre naturel des écosystèmes locaux. L’eau, une fois stockée à ciel ouvert, s’évapore plus rapidement, ce qui réduit son efficacité réelle à long terme.

Autre point de critique : les méga-bassines sont souvent utilisées pour irriguer des cultures intensives très gourmandes en eau, comme le maïs, qui ne sont pas toujours adaptées au climat et aux conditions locales. Cette logique entretient un modèle agricole peu durable, au lieu d’encourager des pratiques plus résilientes et économes en eau.

UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Au-delà de la technique, les méga-bassines cristallisent des tensions entre agriculteurs, associations environnementales et riverains. Dans certaines régions comme les Deux-Sèvres, elles ont donné lieu à manifestations, affrontements et procédures judiciaires.

Pour les uns, elles représentent un investissement stratégique pour préserver l’emploi agricole. Pour les autres, elles sont le symbole d’une accaparation de l’eau au profit de quelques exploitations, au détriment de l’intérêt collectif.

Le débat autour des méga-bassines met en lumière un dilemme récurrent : comment concilier sécurité alimentaire et préservation des ressources naturelles.

D’un côté, elles offrent une solution technique pour soutenir les agriculteurs face au climat qui change. De l’autre, elles soulèvent des interrogations légitimes sur leur impact écologique, leur équité sociale et leur compatibilité avec une agriculture durable.

Mais au-delà des infrastructures ou des techniques employées, c’est aussi la manière dont les décisions sont prises et validées qui soulève des inquiétudes. Et c’est là qu’entre en jeu l’Anses, l’organisme censé protéger notre santé et notre environnement… et dont l’indépendance pourrait bien être remise en question par la Loi Duplomb.

4. L’ANSES : RÔLE ET MENACES SUR SON INDÉPENDANCE

L’Anses — Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail — est un pilier central de la protection de notre santé et de notre environnement en France.

Son rôle ? Évaluer les risques sanitaires et environnementaux, rendre des avis scientifiques, et parfois décider du sort de certaines substances, comme les pesticides. Mais avec la Loi Duplomb, une partie de ses prérogatives pourrait être revue, ce qui inquiète de nombreux spécialistes et associations.

QU’EST-CE QUE L’ANSES ?

Créée en 2010, l’Anses est un établissement public administratif placé sous la tutelle conjointe de plusieurs ministères (Santé, Agriculture, Environnement, Travail…).

Elle agit comme interface entre la science et la décision publique, en s’appuyant sur des données scientifiques et en sollicitant l’expertise de centaines de chercheurs et spécialistes.

Ses avis et recommandations peuvent mener à l’interdiction ou à la restriction de certaines substances jugées dangereuses.

À QUOI SERT L’ANSES ?

L’Anses a pour mission de protéger la santé humaine, la santé animale, et l’environnement en s’assurant que les risques liés à certaines pratiques ou produits sont identifiés, évalués et limités.

Elle ne se contente pas de donner des avis : elle participe aussi à la surveillance sanitaire et à la mise en place de politiques de prévention.

En résumé, elle veille à ce que ce qui entre dans nos assiettes, ce qui se retrouve dans notre air ou notre eau, soit le plus sûr possible.

LES RÔLES ET MISSIONS PRINCIPALES DE L’ANSES

Pour remplir sa mission de protection de la santé humaine, animale et de l’environnement, l’Anses agit sur plusieurs fronts. Son action ne se limite pas à donner un simple avis scientifique : elle intervient à chaque étape, de l’évaluation des risques jusqu’à la mise en œuvre de mesures concrètes.

Ses missions incluent :

Autoriser ou interdire la mise sur le marché de pesticides, biocides et autres produits chimiques.

Évaluer les risques sanitaires liés à l’alimentation, à l’environnement, au travail et aux produits destinés aux animaux.

Surveiller et alerter en cas de problème sanitaire grave, pour réagir rapidement face à une menace émergente.

Émettre des recommandations et proposer des mesures de prévention adaptées.

Coordonner la recherche dans ses domaines d’expertise pour améliorer les connaissances et affiner les méthodes d’évaluation.

Ces missions nécessitent une indépendance totale vis-à-vis des intérêts économiques et politiques, afin que les décisions soient toujours fondées sur la science et la santé publique. Et c’est précisément cette indépendance qui pourrait être mise à mal par certaines dispositions de la Loi Duplomb…

CE QUI POSE PROBLÈME ENTRE L’ANSES ET LA LOI DUPLOMB

La Loi Duplomb prévoyait de réduire l’indépendance de l’Anses en donnant plus de poids aux ministères de l’Agriculture et de l’Économie dans certaines décisions.

Concrètement, cela signifie que des considérations économiques pourraient primer sur des avis scientifiques dans l’autorisation ou l’interdiction de substances comme l’acétamipride.

De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer un risque d’affaiblissement du principe de précaution, inscrit dans notre Constitution, et un potentiel retour en arrière en matière de protection de la santé publique et de l’environnement.

POURQUOI VOULOIR “ENCADRER” L’ANSES ?

Les partisans de cette réforme estiment que l’Anses prend parfois trop de temps pour rendre ses avis, ce qui pénaliserait la réactivité des filières agricoles.

Ils critiquent aussi certains choix jugés “déconnectés” des réalités économiques des agriculteurs, et souhaiteraient que les décisions finales soient plus “équilibrées” entre science et économie.

Mais pour les défenseurs de l’indépendance scientifique, c’est un pas dangereux vers une politisation des décisions sanitaires.

Les débats autour de l’acétamipride, des méga-bassines et de l’Anses montrent bien que les enjeux agricoles et environnementaux ne se limitent pas à des choix techniques : ils touchent directement notre santé, notre alimentation et l’avenir de la biodiversité.

Face à ces décisions, parfois guidées autant par l’économie que par la science, nous pouvons avoir l’impression de ne pas avoir notre mot à dire.

Et pourtant, nous avons un vrai pouvoir d’action à travers nos choix quotidiens, notre façon de consommer et de nous informer.

Dans la prochaine partie, je te propose de voir concrètement comment agir à ton échelle pour protéger ta santé, soutenir les agriculteurs responsables et préserver notre environnement.

5. COMMENT AGIR À NOTRE ÉCHELLE ?

On pourrait croire que face à des lois et décisions prises à haut niveau, nous n’avons aucun pouvoir. Pourtant, nos choix quotidiens ont un impact réel.

En orientant notre consommation, en soutenant certains modes de production et en restant informées, nous envoyons des signaux clairs aux producteurs, aux distributeurs et même aux décideurs politiques. Voici quelques actions simples, mais puissantes que tu peux mettre en place dès aujourd’hui.

PRIVILÉGIER LE BIO FRANÇAIS ET LOCAL

Choisir des produits certifiés bio permet de limiter l’exposition aux pesticides chimiques et de soutenir une agriculture plus respectueuse de l’environnement et de la santé.

Pour t’assurer de la qualité, tu peux te référer à différents labels reconnus :

AB (Agriculture Biologique) : garantit au moins 95 % d’ingrédients issus de l’agriculture biologique et interdit l’utilisation de la plupart des pesticides de synthèse.

Eurofeuille (logo vert avec une feuille d’étoiles) : label bio européen, avec des critères proches de l’AB.

Demeter : label d’agriculture biodynamique, encore plus exigeant que le bio classique, intégrant aussi la préservation des sols et de la biodiversité.

Nature & Progrès : label associatif avec un cahier des charges très strict, incluant des valeurs sociales et écologiques fortes.

En choisissant des produits portant l’un de ces labels, tu as l’assurance qu’ils respectent des critères stricts de culture et de transformation, réduisant ainsi ton exposition aux substances nocives et préservant la qualité de ton alimentation.

CONSOMMER DE SAISON

Manger des fruits et légumes de saison, produits près de chez toi, permet de réduire la dépendance aux importations et de soutenir les cycles naturels des cultures.

En plus, les produits de saison sont généralement plus riches en nutriments et plus savoureux, tout en étant moins gourmands en ressources comme l’eau ou l’énergie.

RÉDUIRE LA DEMANDE SUR LES CULTURES LES PLUS TOUCHÉES

Certaines cultures sont particulièrement exposées aux ravageurs et donc plus susceptibles d’être traitées avec des pesticides puissants (ex. noisettes, raisins, pommes).

Réduire leur consommation ou les remplacer par des alternatives locales (noix françaises, poires, baies locales…) permet de diminuer la pression sur les producteurs et de limiter l’utilisation de substances nocives.

SOUTENIR LES CIRCUITS COURTS

Acheter directement auprès des producteurs via les AMAP, marchés locaux ou fermes est un excellent moyen de garantir la traçabilité des produits, tout en soutenant l’économie locale.

En privilégiant le local, tu réduis aussi l’empreinte carbone liée au transport des denrées. Même si ces produits peuvent coûter un peu plus cher, chaque achat est un investissement pour ta santé et celle de ta famille.

Ces circuits favorisent également un lien direct entre consommateurs et producteurs, permettant de mieux comprendre les méthodes de culture et de créer une relation de confiance.

S’INFORMER ET AGIR

Rester informée est essentiel pour ne pas subir les décisions mais y participer. Suivre les avis de l’Anses, signer des pétitions, soutenir des associations de protection de la biodiversité… autant de gestes qui, mis bout à bout, font évoluer les pratiques.

Même à petite échelle, ton engagement contribue à construire un système alimentaire plus sain et plus durable.

6. CONCLUSION SUR LA LOI DUPLOMB

La Loi Duplomb est bien plus qu’un simple texte technique sur l’agriculture. Elle révèle la direction que nous voulons donner à notre société : privilégier la rentabilité à court terme ou investir dans un futur durable.

En tant que consommateurs CONSOM'ACTEUR, nous avons un véritable pouvoir : celui de soutenir une agriculture qui respecte à la fois notre santé, nos agriculteurs et notre planète.

Et ce pouvoir, il commence dans nos choix de chaque jour, dans notre caddie, dans notre assiette, à chaque repas. 🌱💛

Avec Amour & Bienveillance

Jenni